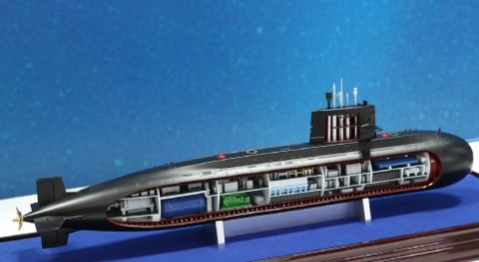

Kabarjagad, Jakarta – Dalam sebuah langkah yang menegaskan meningkatnya kegelisahan di antara negara-negara tetangga China, Thailand diam-diam tunduk pada tuntutan Beijing dengan menerima mesin diesel buatan China untuk kapal selam Yuan-class S26T yang bermasalah. Mesin itu disebut-sebut jauh dari standar internasional.

Keputusan yang disetujui kabinet Thailand ini menandai pergeseran besar dalam strategi pengadaan pertahanan negara itu, sekaligus memperlihatkan realitas tak nyaman ketika harus berhadapan dengan China yang kian agresif. Rabu (03/09/2025).

Kesepakatan kapal selam senilai USD417 juta ( Rp6,9 triliun ) yang diteken pada 2017 awalnya mencantumkan mesin diesel Jerman MTU396, yang terkenal karena keandalan, performa, dan sertifikasi globalnya.

Namun, ketika embargo senjata Uni Eropa terhadap China menghalangi ekspor mesin itu, Beijing menawarkan pengganti: sistem propulsi CHD620 buatannya sendiri, sebuah prototipe yang belum pernah teruji di medan tempur maupun dalam misi jangka panjang.

Thailand sempat menolak, pembangunannya mandek dan negosiasi berlarut. Namun akhirnya Bangkok menyerah dan menerima mesin itu.

Kapal selam yang baru dua pertiga selesai itu sudah dibiarkan begitu saja sejak 2021. Tanpa opsi mesin Jerman, China gencar meyakinkan Angkatan Laut Kerajaan Thailand (RTN) bahwa CHD620 “setara secara fungsional” dengan MTU396.Klaim tersebut dipandang skeptis oleh banyak pakar pertahanan di kawasan. CHD620 belum pernah digunakan di armada manapun dan tak lolos uji internasional ketat, dan oleh karena itu dianggap sebagai pengganti kelas dua.

Namun Thailand akhirnya setuju melanjutkan proyek dengan mesin China, menambah waktu pembangunan lebih dari 1.200 hari. RTN, dalam pernyataan yang lebih mirip upaya meredam diplomatik ketimbang keyakinan militer, berterima kasih kepada kabinet atas izin melanjutkan proyek. Mereka menyebut mesin China itu

“Sudah diuji dan terbukti memiliki kinerja dan keamanan setara atau bahkan lebih baik dibanding model sebelumnya.” Klaim ini sama sekali tidak didukung verifikasi independen.

Penerimaan Thailand terhadap mesin China bukan hanya kompromi teknis, melainkan juga konsesi geopolitik. Membatalkan kontrak bisa memicu kemarahan Beijing dan mengancam perdagangan, investasi, hingga hubungan diplomatik. Di kawasan yang berada dalam bayang-bayang pengaruh China, negara kecil sering kali tak punya banyak pilihan selain patuh.

Fenomena ini menggambarkan pola lebih besar: dorongan agresif China menembus pasar senjata global, terutama dengan menyasar negara berkembang yang minim daya tawar. Dengan menawarkan harga miring dan skema pembiayaan fleksibel, Beijing merayu negara-negara di Asia, Afrika, hingga Amerika Latin untuk membeli peralatan militernya—meski harus mengorbankan kualitas, transparansi, dan keandalan jangka panjang.

Strateginya sederhana namun efektif: memposisikan diri sebagai pemasok “ramah” bagi negara yang tak sanggup mengakses pasar persenjataan Barat, dengan menjual kapal selam, jet tempur, drone, hingga sistem rudal dengan harga sebagian kecil dari produk Barat. Tetapi tawaran ini punya konsekuensi: teknologi inferior, kontrak tidak transparan, dan leverage politik.

Skenario Thailand menjadi contoh nyata. Dari awal kontrak ini sudah kontroversial, dengan banyak pihak mempertanyakan urgensi strategisnya. Kini, dengan penggantian mesin buatan China, proyek ini terancam menjadi “gajah putih”—aset mahal dan tak optimal yang lebih mencerminkan penyerahan diplomatik ketimbang kekuatan maritim.

Para analis pertahanan memperingatkan bahwa mesin CHD620 tak memiliki rekam jejak operasional seperti mesin Jerman. Performa dalam kondisi nyata belum terbukti, dan integrasinya dengan lambung S26T menimbulkan tanda tanya soal kompatibilitas, perawatan, hingga daya tahan jangka panjang. Intinya, Thailand menerima mesin prototipe untuk kapal selam garis depan—taruhan berisiko yang bisa melemahkan keamanan maritimnya selama dekade-dekade mendatang.

Pilihan Sulit dan

Ambisi China sendiri di pasar senjata global terus meluas. Negara itu sudah menjadi eksportir senjata terbesar keempat di dunia, di bawah Amerika Serikat, Rusia, dan Prancis. Berbeda dengan pesaingnya, China membidik negara-negara yang minim akses ke teknologi Barat dengan paket “instan” yang lebih menonjolkan keterjangkauan ketimbang mutu.

Dari jet tempur JF-17 milik Pakistan hingga kendaraan lapis baja Nigeria, senjata China kian tersebar di Global South. Namun banyak sistem itu bermasalah: isu keandalan, layanan purna jual buruk, serta keterbatasan interoperabilitas dengan standar NATO. Meski begitu, bagi negara yang terdesak kebutuhan modernisasi militer, opsi dari China sering menjadi satu-satunya jalan.

Strategi ini bukan sekadar komersial, tapi juga geopolitik. Dengan menanamkan perangkat militer ke infrastruktur pertahanan negara-negara berkembang, China meraih pengaruh, akses, sekaligus leverage. Ketergantungan yang terbentuk melampaui ranah militer, hingga memengaruhi kebijakan luar negeri, perdagangan, bahkan orientasi politik kawasan.

Keputusan Thailand melanjutkan dengan mesin China mencerminkan kalkulasi sulit yang dihadapi banyak negara di orbit Beijing. Pilihannya jarang antara baik dan buruk, melainkan antara buruk dan lebih buruk. Menolak bisa memicu balasan diplomatik, menerima berarti mengorbankan mutu dan otonomi strategis.

Pada akhirnya, kapal selam itu mungkin akan berlayar, tapi di bawah bayang-bayang kesepakatan dan mesin yang penuh kompromi. Ambisi maritim Thailand kini terikat pada kapal yang digerakkan ketidakpastian, dan pemasok dengan motif yang jauh melampaui galangan kapal.

Saat China terus membanjiri pasar senjata global dengan produk kelas dua, pertanyaan utamanya bukan lagi apakah sistem itu akan bekerja, melainkan apakah negara-negara pembeli akan pernah lepas dari biaya politik yang menyertainya. Bagi Thailand, kapal selam ini tak lagi sekadar aset militer, tapi menjadi kisah mengenai kehati-hatian.(@Budi_Rht)